「2025大阪・関西万博」

特設サイトはこちら

イベント / 講演

東京大学 大学院農学生命科学研究科・農学部 One Earth Guardians育成プログラム(以下、OEGs)※1主催の講座「共生型新産業創出コロキウム(以下、コロキウム)」※2の一環として、海外フィールドワークが実施されました。

OEGsはかねてよりちとせグループが展開するバイオエコノミーを推進する産業横断型の共創イニシアチブ「MATSURI」に参画いただいており、今回の訪問につながりました。

<概要>

【趣旨】

微細藻類の産業応用にあたり必要となる技術やスケール感の理解、および生産現場となる地域の産業や経済、気候や土地利用との関わりについて学ぶ

【日程】

2025年8月24日~29日

【視察先】

マレーシア・サラワク州、ブルネイ

【参加者】

コロキウム受講者および関係者21名

【行程】

| 8月25日 | ・Sarawak Biodiversity Centre(以下、SBC)見学 ・CHITOSE Carbon Capture Central ※3(以下、C4)見学 |

| 8月26日 | ・KPF Palm Oil Mill見学 |

| 8月27日 | ・Super Fish Growers農園見学 ・ブルネイ経済開発委員会(BEDB)講演 ・ブルネイ・ダルサラーム大学(以下、UBD)講演 ・Chitose Algae Farm(以下、CAF)見学 ・Aura by TienSingカフェ スピルリナドリンク試飲 |

| 8月28日 | ・UBD Botanical Research Centre見学 ・ちとせ研究所 微細藻類の講演 ・UBD藻類ラボ見学 |

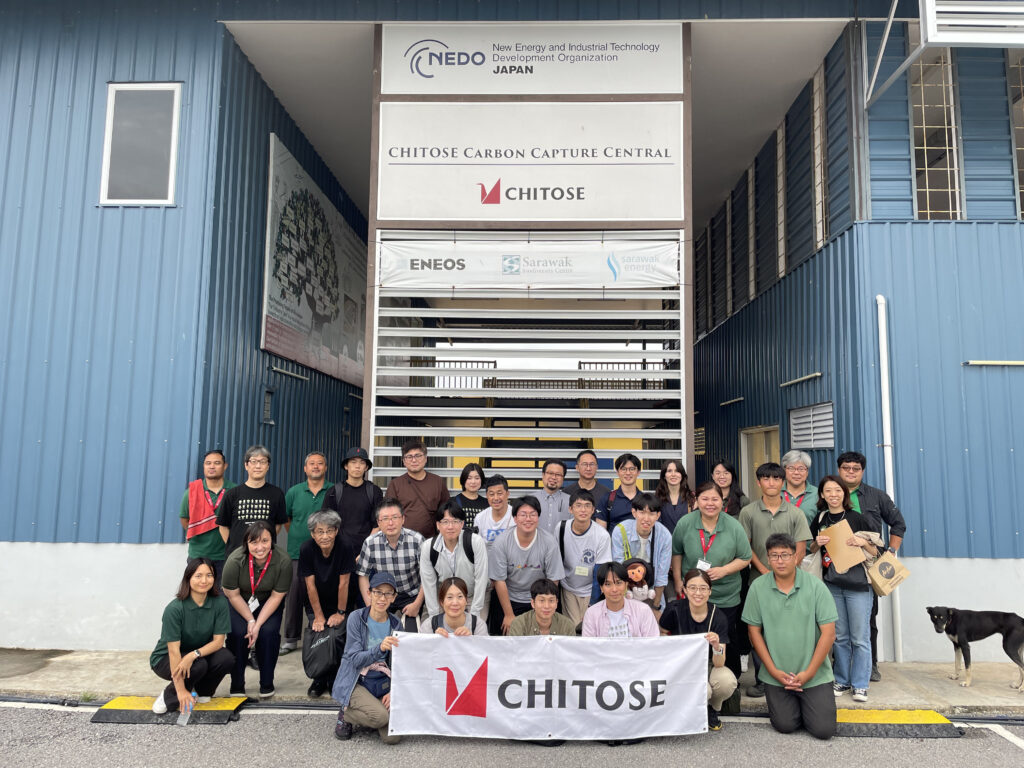

■8月25日:SBC、C4 見学 ー世界最大規模 藻類屋外大規模培養のスケールアップを体感ー

初日は、まずSBCを訪れ、2018年にちとせグループが設計・監修を行った1,000㎡の藻類培養設備を見学いただきました。これは当時世界最大級の規模を誇った実証設備であり、ラボから大規模生産へと藻類産業を構築するための重要な第一歩であったことを説明しました。

続いて、2022年に開所した世界最大規模※4 の5ha藻類生産施設であるC4を訪問。SBCの約50倍の規模にスケールアップした現場を目の当たりにした受講者たちは、その壮大さに圧倒されていました。 設備や培養濃度に関する具体的な質問も挙がり、大規模生産に向けた課題についても意見交換が行われました。

■8月26日:KPF Palm Oil Mill見学 ーマレーシアの主要産業を学ぶー

マレーシアの主要産業であるパーム産業についても学びを深めるべく、パームオイルミルを見学しました。パームオイルは、マーガリンやチョコレートなどの食品、洗剤やシャンプーなどの日用品など、たくさんの身近なものに利用されています。音や匂いがひどい過酷な環境で働く人々のおかげで、パームオイルが安価に手に入ることを目の当たりにしました。東南アジアで目にする地平線まで広がるパーム農園と比べると、藻類大規模培養設備の規模は、比較するまでもなくまだまだ小さいものです。

■8月27日:CAF見学、Aura by TienSing試飲 ー微細藻類の食用利用の可能性を探るー

CAFではまず始めに、食用の生スピルリナ「タベルモ」の生産とその工程について説明をしました。続いて、GPC※5での現行の培養工程を解説し、実際の培養の様子を見学しました。食用であることから、培養中に他の藻類種が混入しないかといったコンタミネーションに関する質問や、GPCのメンテナンス体制について多くの関心が寄せられました。 その後、ブルネイにあるヴィーガンカフェで提供されているCAFで生産・加工された「タベルモ」を使用した4種類のドリンクを試飲。受講者からは「全然嫌な匂いがしなくて美味しい」「普通におしゃれなドリンク」といった感想が聞かれ、これまで見学してきた微細藻類が実際に美味しく活用され、ただ単に代替品でなく、食として目で見て楽しむというフェーズにまで来ていることを体感する貴重な機会となりました。

■8月28日:UBD Botanical Research Centre見学 ーブルネイの熱帯植物と地域資源の多様性ー

ブルネイ大学の敷地内にある広大な森の中で熱帯植物を見学しました。500種類以上が生育する中、日本では目にすることができない珍しい植物に、受講者は興味津々の様子でした。また、ハチミツやスターフルーツを味わうなど、体験を通して生物多様性やその保全に向けた取り組みについて理解を深めました。

受講者の感想(一部抜粋)

・5ヘクタールの敷地一面にフォトバイオリアクタ ー(PBR)が並ぶ光景を目にし、想像以上のスケール感に圧倒された。隣接する火力発電所から供給されるCO₂との相性を検証しながら、結果を蓄積している現場の状況を肌で感じることができた。

・ラボベースだった藻類研究が次第に産業になっていく過程をありありと見ることができ、とてもわくわくした。一面を埋め尽くすフラットパネルを多くの労働力を使って日々手探りで回している姿は考えさせられるものがあった。

・プラントと呼べるレベルまでスケールアップすることの難しさを感じました。

・実際の設備を視察し、設備の素材や構造、生産フローなど、現地で学べた。C4の次の設備拡大の計画についても聞くことができ微細藻類の生産拡大、供給に大いに期待する。微細藻類も多様な効能を持っていて、今後も新たな発見があることも期待できるとも感じた。

・今後の藻類を基点においた新作業創出活動において非常に重要な気づきを得ることが出来ました。今後石油依存からの脱却活動を推進するうえで、エネルギーや食糧に利用できる微細藻類に期待していることが理解できた。

・パームプランテーションでは、一面に広がるパームの木々を目にし、その農園規模の大きさに圧倒された。パームオイルが「安価・大量供給・幅広い用途」を支える重要な産業であることを、実際の規模感を通して体感することができた。

・タベルモの場合は加熱せずに冷凍状態で出荷することで無味無臭のスピルリナを販売できており、これが他社との差別化になっていた。このような技術的な差別化と、それを求める 消費者のターゲティングが重要であると感じた。

今回の海外フィールドワークが、コロキウムの総まとめとして有意義な内容となり、得られた知見を今年度末の成果発表に向けてのみならず、日々の研究や業務などの個々の活動に役立てられることを願います。

MATSURIとは

https://matsuri-partners.chitose-bio.com/

MATSURIは、2021年に藻類産業の構築を目指してスタートした、ちとせグループ主導の産官学連携の取り組みです。2025年、MATSURIは藻類の枠を超え、“バイオエコノミーを推進する産業横断型の共創イニシアチブ”へと進化しました。バイオを基点とする社会の実現に向け、AIを活用したバイオものづくり、資源循環、持続可能な農業など、私たちの挑戦はますます広がっています。その名の通り、人類史に残るお祭りとして、共に未来をつくる仲間を募集中です。業種・規模を問わず、ぜひご参加ください。

関連情報

[外部] 「共生型新産業創出コロキウム」ウェブサイト

[ニュース] ちとせグループが協力する東京大学OEGs育成プログラム主催「共生型新産業創出コロキウム」の一環として国内でフィールドワークが実施されました

[プレスリリース] 低コストで大規模化可能な3次元型の藻類培養設備を開発 ~熱帯環境下における世界最大級の藻類培養設備を公開します~

[プレスリリース] 藻類産業を構築するプロジェクト「MATSURI」を運営するちとせグループ 世界最大規模の藻類生産設備の稼働を開始

[プレスリリース] 世界初新鮮な生スピルリナを生産・販売するタベルモ ブルネイの新工場が竣工 -スピルリナで将来のたんぱく質需要増大へ対応、生産能力10倍へ-

[外部] 【共生型新産業創出コロキウム|フィールドワーク報告】IMAT ほか、広島・大崎上島に微細藻類の研究拠点をたずねて