「2025大阪・関西万博」

特設サイトはこちら

イベント / 講演

6月25日(水)、MATSURIパートナーを対象に情報共有会「循環が価値を生む街づくりへ ― バイオ基点の資源循環プロジェクトの全貌と共創パートナー募集」を対面・オンラインのハイブリッドにて開催いたしました。総勢約100名の方にご参加いただき、対面会場ではパートナー同士の交流も行われました。

ちとせグループ Executive Officer 小池 亮介

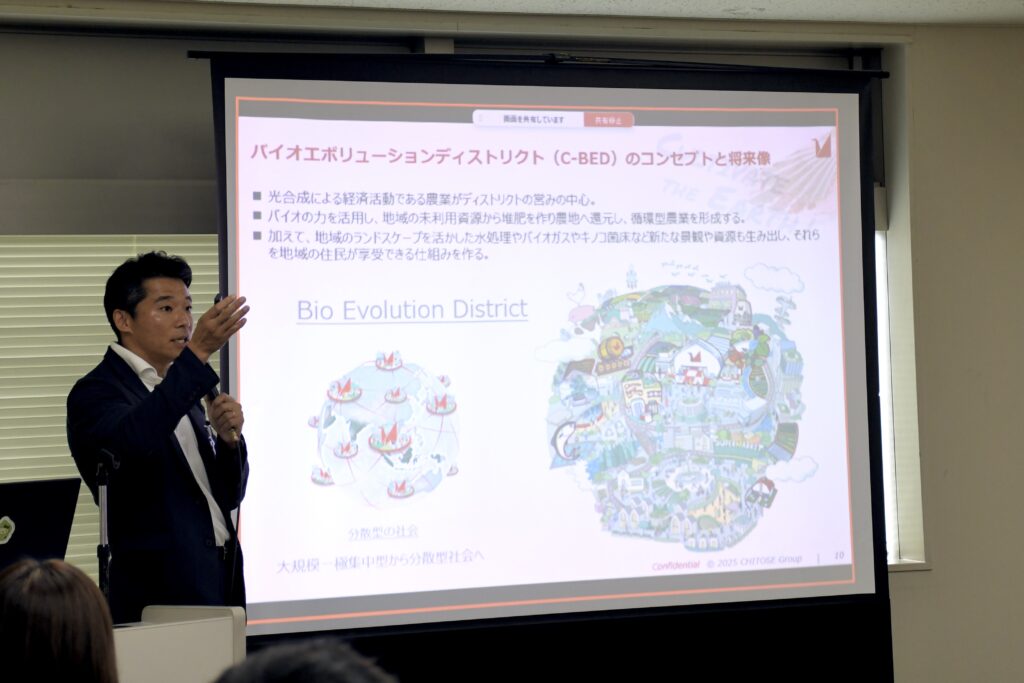

ちとせグループでは、「バイオエボリューションディストリクト構想」と銘打ち、バイオものづくりを核としたグローバルなバイオコミュニティ構築を進めています。本情報共有会では、ちとせグループ Executive Officer 小池 亮介より、資源循環プロジェクトの全体像をご紹介しました。

本プロジェクトの成功には、経済性を担保した資源循環の仕組みを確立することが重要です。地域から出る排水や未利用有機廃棄物などから窒素・炭素・リン等の資源を回収し、堆肥化や虫の活用によって肥料や飼料などの有価物としてサプライチェーンに再投入する仕組みづくりを進めています。さらに資源循環型の農業サプライチェーンの実例として、ちとせグループが東南アジアで展開してきた循環型農業を広める活動「千年農業」を紹介しました。千年農業は、農地の生態系を維持しながら美味しく栄養価が高い作物を持続的に生産する取り組みを指し、研究開発や技術のローカライズ、農園管理、販路構築、そしてファン作りまで一気通貫で行っています。

国内外におけるバイオコミュニティ構築には、資源循環システムや農業サプライチェーンで活用できる製品・技術を有する企業、そして農作物の販売先や物流を含めたバリューチェーンに関わるプレイヤーの皆さまとの連携が不可欠です。本イベントでは、資源循環やサステナブルな農業の拡大に貢献できる製品やサービスをお持ちのパートナーの皆さま、さらに世界展開に向けた技術実証にご興味がある皆さまへ、資源循環・千年農業プロジェクトへの参加を呼びかけました。

質疑応答では、東南アジアにおける循環型農業の実情に関する質問や、循環型の街づくりによる環境負荷低減の評価系についての要望が挙げられ、闊達な意見交換がなされました。対面会場では、循環型農業で生産された野菜が振る舞われたほか、バイオものづくりの一例として講演内で紹介された樽型堆肥システムの模型や、代替皮革として試作されたマッシュルームレザーをご覧いただき、協業に向けた会話も聞かれました。開催後のアンケートでは、自社資材や技術の活用に関する具体的なご提案や、本プロジェクトへの参加を希望する声が寄せられ、さらなる協業への期待が高まっています。既に複数のパートナーとは協業を進めており、今後ますます資源循環プロジェクトが活発化していくことを期待しています。

次回ご案内

次回のMATSURIパートナー限定情報共有会「正直MATSURI-バイオ・環境関連の最新動向について-」は、7月23日(水)にハイブリッドで開催いたします。

LCA(ライフサイクルアセスメント)やCO2のアロケーションを巡る議論には、定説のように語られる考え方にも解釈の幅が存在します。本会では、一度立ち止まって新たな問いや視点から捉え直すことで、そうした固定観念を見つめ直す機会になればと考えております。自社の環境価値をどう捉え、どう伝えるかを考えるヒントを得られる会となりますので、奮ってご参加ください。

MATSURIでは、業種や規模を問わず、様々な企業の皆さまのご参加をお待ちしております。お問い合わせはこちらから。

開催概要

日時:2025年6月25日(水)14:00~15:20

題目:MATSURI情報共有会「循環が価値を生む街づくりへ ― バイオ基点の資源循環プロジェクトの全貌と共創パートナー募集」(対面・オンライン)

MATSURIプロジェクト

https://matsuri.chitose-bio.com/

MATSURIは、2021年に藻類産業の構築を目指してスタートした、ちとせグループ主導の産官学連携プロジェクトです。2025年、MATSURIは藻類の枠を超え、“バイオエコノミーを推進する産業横断型プロジェクト”へと進化しました。バイオを基点とする社会の実現に向け、AIを活用したバイオものづくり、資源循環、持続可能な農業など、私たちの挑戦はますます広がっています。その名の通り、人類史に残るお祭りとして、共に未来をつくる仲間を募集中です。業種・規模を問わず、ぜひご参加ください。

関連情報

[ニュース] ちとせグループはベトナムでの持続可能な工業団地の建設に向けて、Prodezi Long An Corporation、TA Vitalとの協業を発表いたしました

[ニュース] 盛岡市動物公園で「ちとせバイオマス変換プラント」が本格稼働 ふん尿や残餌を堆肥に変える資源循環の取り組みがスタート